経済成長の遠因

世界の国々の経済成長の要因には様々な要素が混在しているが、そのカギが今変化している。変化する要因の中でも、現代経済社会の成長を阻む最大の要因となりつつあるのは、男性優位の近代社会の社会経済構造と、旧弊にとらわれた意識とそれに基づく社会制度と仕組みや、子育てを女性にだけに押し付ける伝統的慣習と社会的意識構造である。今、社会経済を活性化する取り組みの中で一番注目されているのは「社会的ジェンダーギャップの解消」の取り組みである。言い換えれば、単に女性の社会進出を支援する目的のみにとどまらず、高度に発展した現代の経済社会の構造を質的に変化させ、持続可能な社会経済発展を促す仕組みとして必要不可欠な、女性の持つ様々な能力とその力の発揮、それを促進する社会的取り組みである。よく考え議論された社会経済の仕組みと制度設計と同時に、男性中心の社会を歴史的な自明の事実として受け止め、疑わない男性、特に大企業・政府組織をはじめとする様々な社会全体を動かすような中枢組織の要職を占める、中高年男性の意識変化・改革が不可欠となるだろう。

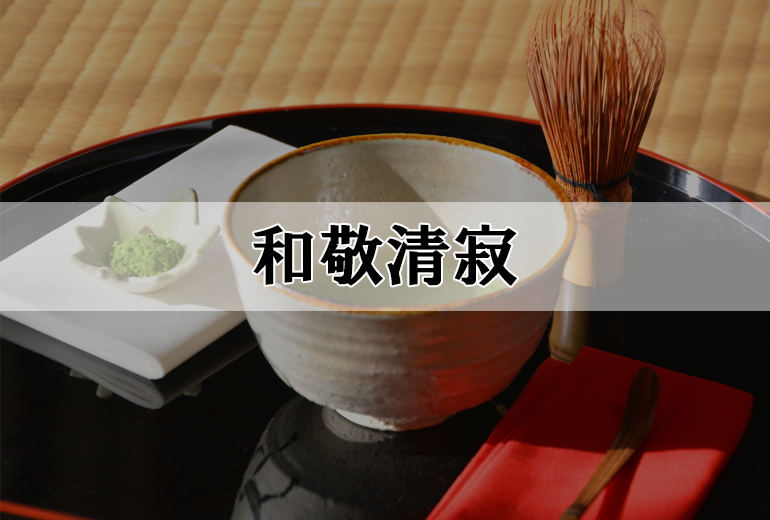

和敬清寂

米国大統領の初来日の様子を世界が報道する中、5月23日夜、その訪問を歓迎し、総理夫人が抹茶を振る舞う様子が、写真とともに報道された。

2013年に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され、フランスでの日本文化に対する関心の高まりなどもあり、茶道の本家である日本より、最近は海外にて関心が非常に高いという。抹茶、道具とともに、その禅に通じる精神性は、座禅とともに世界の人々に広く受け入れられている。茶の湯の世界において、「和敬清寂」の言葉は、「茶の湯」の根本に流れる精神性を表す言葉として広く語られている。その言葉には、「誰とでも仲良く、すべてにおいて調和を大事にし、お互いを尊重し合い、何事も心から清らかであること、それによって穏やかでどんなときにも動じない心にいたる」という意味を込めているといわれる。

閉じていく世界

ブロック化し、閉じていく世界

世界のグローバリズムの限界が叫ばれ、世界はブロック経済化の様相を強めている。各国、民族が辿った歴史、地政学的な要因、国民が選択した政治形態により、新たなブロック経済化が進んでいくことを、著名なエコノミストである水野和夫氏は2017年の著作「閉じていく帝国と逆説の21世紀経済」のなかで、多くの世界の経済変動の変遷史の例示を挙げて、グローバリズムの限界から世界は、「閉じた帝国へ」と変遷し、その道が生き残る道であると説く。旧来の帝国を意味するので無く、共通の理念を掲げる広範な地域ブロック経済、自由貿易協定もその範疇にあると考えられる。その形態と影響力の行使の仕方から、アメリカの金融資本に依拠した形態、EUの地域的な枠組みを前提とした取り組み等が挙げられているが、アジアではRCEPなどの自由貿易協定の広がりも、そこに含めてもいいのではないだろうか。経済規模の大きさ、人口カバー率から言っても、成長の可能性が大きく、広範なアジア地域での自立経済圏の形成が促進され、民族・文化的なシンパシー、歴史風土が培った国民性に対する相互理解に、経済的連携が進み、その距離をさらに縮め、結びついていく流れができつつあり、アジア地域もEUに劣らぬ、歴史的な巨大自由貿易圏の形成過程にあるといえるだろう。

分断と格差

世界中で、分断と格差の問題が取り上げられている。

その傾向が更に強まったせいなのか?

あるいは多くの人々において、その解決が急務との認識が共有されたせいなのか?

格差拡大の理由

社会問題の根本原因である経済格差解消問題にとり組む、著名な米国の学者であるJ.E.スティグリッツは、資本主義経済は放置すれば、所得格差を固定拡大する方向に働くことが、最近の様々な学術研究によって明らかにされているが、世界各国の事情は一様ではないことも明らかにしている。

世界で最も経済格差が深刻であるとされる米国を例にとり、その大きな要因は、富裕層が政治的影響力を得てその資金力によって、社会・経済の仕組みである選挙制度を含めた法律などのルールを自分たちに有利に取り決め、社会経済に組み込み、有利な政治経済状況が持続する状況を作り出している結果であるとする。(「仕組まれた経済」格差拡大の理由、J.E.スティグリッツ(コロンビア大学教授、2001年ノーベル経済学賞受賞)